Moena 26/10/1959

Egregio signor Ricono,

rispondo subito alla vostra pregiatissima lettera. Mi proverò a darle tutte le informazioni possibili.

Sono nato da famiglia di contadini, l’ultimo di 12 fratelli il 15 maggio 1910, a Moena. Già alle scuole elementari sentivo una certa tendenza al disegno e alla pittura. Fatta la VI classe desideravo entrare in una Accademia d’arte, ma le condizioni di famiglia non lo permettevano. A 15 anni andai a Ortisei in una bottega imparando l’arte di dipingere statue e decorazioni in genere, frequentando pure la scuola professionale [a destra nella foto].

Nel giugno 1939 mi trovavo con un mio compagno a Laste, un paesello della provincia di Belluno, per la decorazione della chiesa, quando al termine di questo lavoro dovetti partire richiamato alle armi e precisamente al IV Reggimento Contraerea di Mantova. Fui destinato per la Libia. Dopo sei mesi al fronte venni fatto prigioniero da un reparto di canadesi che mi portarono a Gineifa in Egitto in un campo di concentramento. Là ho conosciuto la fame, non perché non volevano darne, ma perché le sussistenze non erano pronte come era pronto il filo spinato. Per fortuna, almeno per me e qualche mio compagno, non durò molto. Al mio campo chiesero degli artisti, io mi presentai come tale. Mi portarono fuori nell’accampamento inglese. Si trattava di copiare delle foto di famiglia e fare ingrandimenti. Per me fu un paradiso, dopo essere stato ben pasciuto da un bravo cuoco indiano. Così per cinque mesi lavorai che oltre al buon vitto mi davano delle piastre egiziane che spendevo allo spaccio in pane da portare al campo per i compagni affamati. Carboncini, matite colorate, gessetti e carta da cancelleria era il mio materiale. Da notare che io ne feci più di 1000 copie, compresi i ritratti dal vero.

A ottobre 1940 il mio campo doveva essere trasferito in India. Grazie ad un caporale scozzese che si è interessato potei essere inviato con il contingente destinato in Inghilterra. Imbarcato a Porto Said sulla nave “Multan” per il Mar Rosso e Oceano Indiano si fece rotta e scalo a Durban, Sudafrica, con tappa di 15 giorni. Il Natale 1940 lo si fece a Freetown, Costa d’Oro [ora Sierra Leone, ndc], con un supplemento di chinino. Anche in viaggio, con un mio amico Pennisi, pure pittore, continuai a ritrarre ingrandimenti da foto di ogni specie per “souvenir P.O.W.”.

Il gennaio 1941 si sbarcò a Liverpool, di là a Edinburgh, poi sbarco all’isola di Lamb Holm. Quale desolazione si presentava la piccola isola. Nuda, brulla, battuta dal vento e da una fitta pioggia. Il recinto superfluo del campo, tutto intorno mare, tredici nere, cupe baracche e fango. Qui ebbi il dispiacere di essere diviso dal mio amico Pennisi che era destinato all’altro campo, su altra isola. Di pittori non eravamo altri, perciò fu necessario dividerci uno per campo.

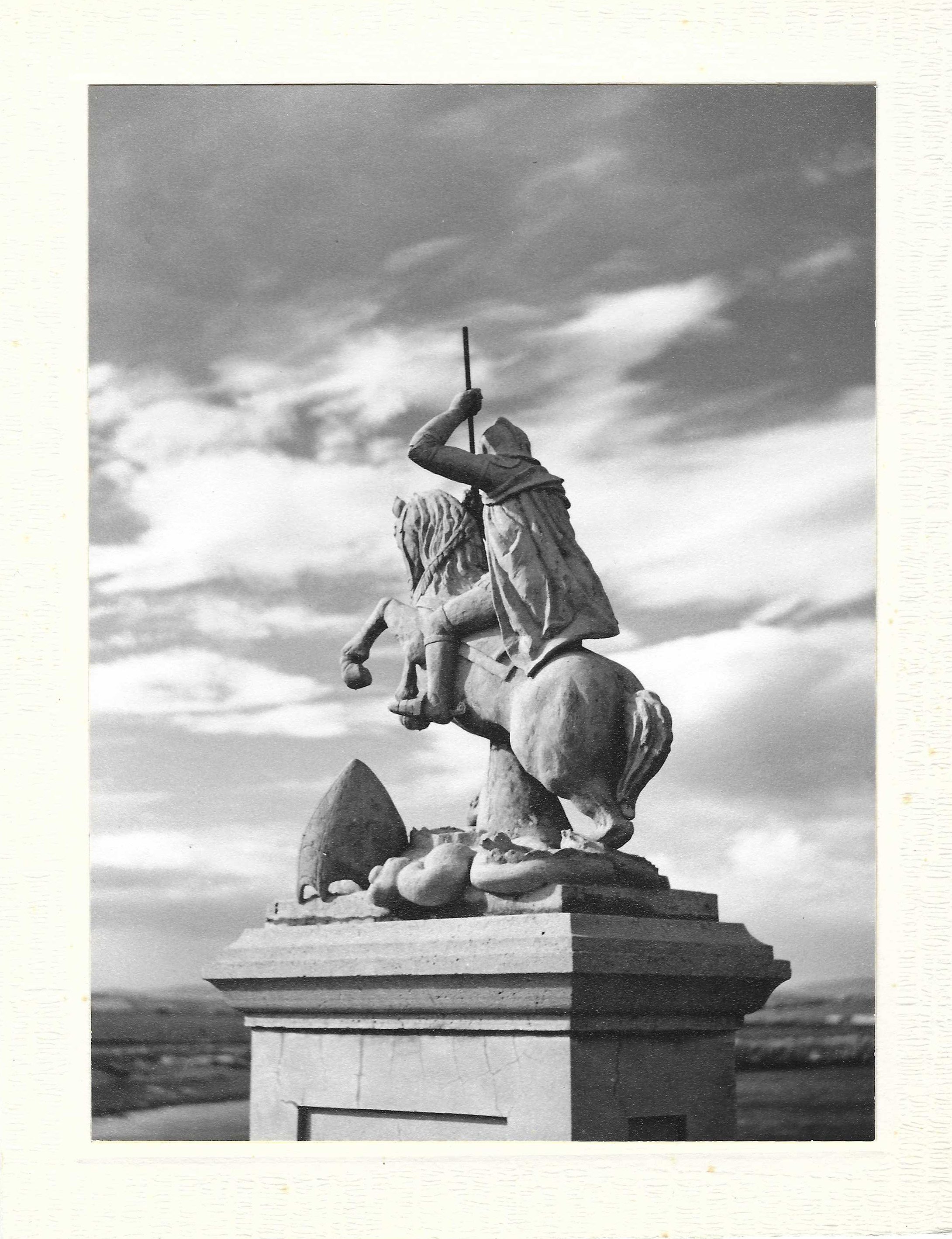

Il Campo n. 60 di Lamb Holm, in poco tempo fu trasformato dai Prigionieri di Guerra in un giardino con aiuole e vialetti in cemento. Nella baracca della mensa si costruì il teatrino ed io ad ogni rappresentazione ne ideavo e pitturavo le scene. Nella baracca di ricreazione feci delle decorazioni nonché delle caricature del sergente inglese detto “Gambadilegno” (brava persona). Nel primo tempo, quale uomo appartenente allo staff non disdegnavo di portare le latrine a mare, non c’era il canale di scarico. Il mio primo lavoro d’arte fu la statua di San Giorgio a cavallo, con ai piedi il drago, che feci in cemento armato, altezza m 1.20 tre. Il materiale, filo di ferro spinato procurato dai compagni che uscivano a lavorare agli sbarramenti. Il primo anno il Campo 60 fu punito due volte, 14 giorni per volta a pane e acqua, per rifiuto da parte delle squadre di uscire a lavorare perché il lavoro di sbarramento era definito bellico, contro i trattati di Ginevra. Più tardi furono cambiati entrambi i comandanti, Italiano e Inglese, uno perché troppo fascista e l’altro non lo so. Venne così a comandare il campo il Maggiore (ora Colonnello) Buckland, persona degna e umana, vero padre per i prigionieri. Fu un bene, il campo funzionò sempre, coadiuvato dal sergente maggiore Fornasier (ora sposato a Skipton).

Padre Giacobazzi celebrava la Santa Messa nella sala mensa, su di un tavolo. Un giorno parlando col Padre mi venne l’idea della chiesetta. Lui ne parlò al comandante e ci diede a disposizione la baracca libera. Il Maggiore mi fece chiamare e col poco di italiano che sapeva capii che di quella baracca si poteva fare una cappella alla buona. Io invece risposi che non mi sentivo di fare una cosa alla buona, ma un lavoro fatto bene. Lui subito non comprese, anzi pensò che mi rifiutassi, e accigliato chiamò l’interprete. Chiarito il malinteso, mi mise una mano sulla spalla e mi disse: «Bravo, fa pure un bel lavoro».

Così ebbero inizio i lavori. La baracca era nuda, di lamiera ondulata, bisognava rivestirla con pannelli lisci. Col permesso del Comandante scelsi come aiutanti Domenico Buttapasta cementista, Palumbo [recte: Palumbi], Primavera e Micheloni elettricisti, Devitto e altri. Con difficoltà trovai della creta con cui modellai le colonnine dell’altare, la balaustra e l’acquasantiera con tre teste d’angelo. Poi contro sagoma in gesso le gettai in cemento.

Portavo sempre con me l’immagine della Madonna dell’Ulivo, che mi servì per la pittura centrale. Il resto lo creai: teste d’angelo, i quattro Evangelisti, ai lati altri angeli in adorazione.

La Madonna della Pace! La terribile guerra non finiva. A quale altro motivo potevo ispirarmi se non alla pace? A sinistra un angelo tiene in mano lo stemma araldico del comune di Moena: un uomo spinge la sua barca dalla tempesta verso il mare calmo verso la salvezza. A destra un altro angelo fa atto di riporre la spada nel fodero.

Domenico (mandolino), Giuseppe Sforza (fisa), Celso Santini (chitarra). Sotto: Domenico e Giuseppe Palumbi.

Palumbo il fabbro, su mio disegno, fece due candelabri in ferro battuto ed una artistica grata di pregevole lavoro. Il sergente Primavera fece due candelabri in ottone con lamiere prelevate da scale di navi alla fonda. Anche molto del ferro è stato strappato al mare, come il legno per il tabernacolo e piastrelle del pavimento. Niente sommozzatori, almeno che io ricordi. Si scendeva nelle navi con la bassa marea. Colori a tempera e pennelli, il bravo comandante Buckland si faceva in quattro a procurarli. San Francesco d’Assisi e Santa Caterina da Siena, li pitturai su vetro con colori trasparenti, facendo risaltare le finte legature come fossero di piombo.

Questo fu il lavoro del presbiterio. Appena l’altare fu pronto padre Giacobazzi poté celebrare la Santa Messa accompagnato dalle dolci melodie di un piccolo armonio (non so come il Maggiore lo procurò), suonato dal prigioniero Sforza, valente musicista anche di fisarmonica. Si cantava anche la Santa Messa gregoriana, io pure facevo parte del coro. Finito l’interno, si pensò di dare l’aspetto di chiesa anche all’esterno.

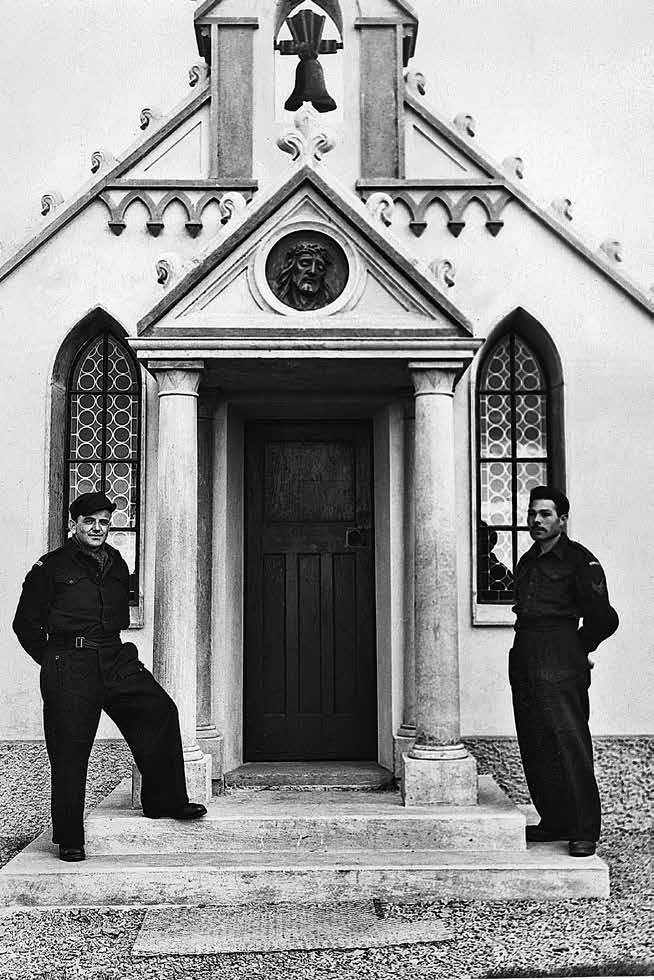

Con il sergente Pennisi, che dall’altro campo veniva a trovarmi, abbiamo progettato insieme il frontale. Ben presto col valente Buttapasta la facciata si eresse elegante e maestosa a nascondere la struttura tozza arcuata della Baracca. I pinnacoli gotici d’ornamento furono modellati pure con la creta e gettati in cemento. La testa del Cristo è opera di Pennisi.

Il mio Comandante volle subito fare una foto dall’esterno, ma sulla facciata c’era un vuoto: mancava la campana! Non mi perdetti d’animo, ne pitturai una su di un cartone e ritagliata la collocai al suo posto. Più tardi ne trovammo una vera su di una nave, così si completò l’esterno con la gettata in cemento del tetto. Il sergente Pennisi mi aiutò molto per la decorazione.

L’ultimo mio lavoro fu quello della messa in opera dell’acquasantiera, quando già il campo veniva abbandonato.

Per volere del Maggiore io rimasi l’ultimo, ché più tardi e a malincuore dovetti anch’io dare l’addio alla piccola chiesetta, e all’isola di Lamb Holm, dopo tre anni di permanenza.

Il Campo 60 ci portò a Skipton. Lì ebbi l’occasione di pitturare un fondale di scenario per una rivista data dai Prigionieri di Guerra. Si intitolava: “Il Prigioniero di Guerra e lo Scram della signorina inglese”. Là conobbi i coniugi signori Harvey, con i quali da quando sono tornato ho sempre avuto una cordiale corrispondenza. Quattro anni fa vennero a trovarmi, ospiti graditi in casa mia, per quattro giorni. Gli ultimi 10 mesi li passai a Kew Gardens, ebbi modo di visitare un po’ Londra.

Finalmente da Southampton sbarcai a Napoli. Rividi nel febbraio 1946, dopo sei anni e otto mesi, i miei ottantenni genitori, i miei fratelli, il mio paese. Ora da 11 anni sono sposato con tre figli, un maschio e due femmine. Ho una piccola impresa di pittore edile (fare solo dell’arte ci sarebbe da morire di fame in un paese). Con molti sacrifici e risparmi mi sono fatto la casa. A tempo libero mi dedico a dipingere paesaggi e ritratti, così l’estate, tempo di velleggiatura, apro una mostra di quadri.

Micheloni e Domenico, con Barbara e David Harvey, a Skipton (Yorkshire).

Così Signor Ricono ho finito il mio lungo racconto. Lei tragga quello che le pare più adatto per la sua trasmissione. Certo che il rivedere quei luoghi, entrare in quella chiesetta, per me sarebbe troppo bello. Se avessi l’onore di essere chiamato dalla BBC e dal Comitato di Kirkwall, il tempo più opportuno per me sarebbe nella stagione estiva, perché avrei meno impegni con la mia azienda. Penso anche che sarebbe giusto avere con me il mio amico Pennisi, sia per la compagnia e aiuto nel restauro della chiesetta, che per non dovermi fermare molto.

La ringrazio ancora per il suo gentile interessamento

Cordiali saluti

Chiocchetti Domenico

N.B. Se fosse possibile desidererei avere una copia del nastro magnetico della trasmissione “L’ulivo delle Orcadi”, fatta nel giugno scorso. O devo chiederlo alla RAI?